近日,在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会上,我国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”通过审议,被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此,我国有中国皮影、中国剪纸、中国雕版印刷技艺等三十一项非物质文化遗产被列入该名录,成为目前世界上拥有世界非物质文化遗产数量最多的国家。

我国自2004年批准联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》以来,颁行《中华人民共和国非物质文化遗产法》,公布国家级非物质文化遗产名录,其他各级政府部门也纷纷在普查的基础上建立、公布了省级、市级、县级非物质文化遗产名录。统计数据显示,目前,我国已经公布四批国家级非物质文化遗产名录,共有1372项国家级非物质文化遗产项目入选。 目前,我省公布了四批名录、427项省级非物质文化遗产项目。各地市、区县也建立了相应的非物质文化遗产名录,发掘整理了数量可观的非物质文化遗产项目入选其中。公布各级非物质文化遗产名录的目的在于保护,而非遗项目数量增长如此迅速,在肯定其所起到的保护作用的同时,笔者也对某些地区非遗项目“大跃进”的现象产生了担忧。

笔者各地采访的过程中,接触了多个非遗项目和非遗项目代表性传承人。在基层,有很多濒临失传的非遗项目被发掘和保护,也有非遗项目“被成为”非遗;有的非遗项目在某一地区流传广泛,由于受到行政区划的限制,同一个非遗项目成为多个市县的非遗;从事同一非遗项目的传承人,各拉一派,成为不同的非遗项目……这些现象虽然是极少数个案,也不禁让笔者产生非遗项目数量是否有水分的疑问。

非遗项目要保护首先就得有发掘,数量增长则是在情理之中。在笔者看来,盲目的数量增加则给非遗保护带来了矛盾:有更多的非遗项目被发现,这些项目是不是都得到了很好的保护?会不会陷入“重数量、轻保护”的怪圈?

如何解决这一矛盾?笔者认为,非遗的保护不仅需要重视挖掘非遗资源、增加受保护非遗的数量,更要重视非遗保护的质量。

首先,政府相关部门要有正确的“非遗政绩观”。要意识到,单纯的非遗数量增加并不意味着非遗保护工作成绩的突出。更何况,随着越来越多的非遗项目进入保护名录,非遗项目的数量不可能维持持续的高速增长,新挖掘的非遗项目数量应有规律的递减。对于政府相关部门的考核,也不应该以数量作为衡量标准。

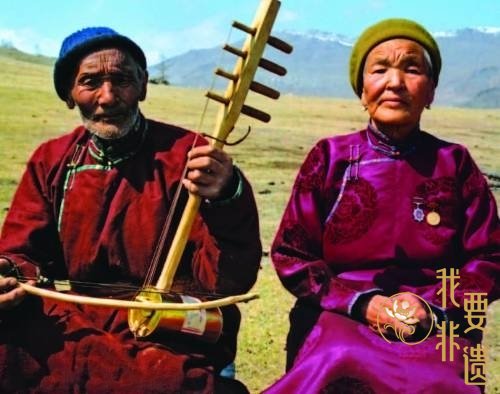

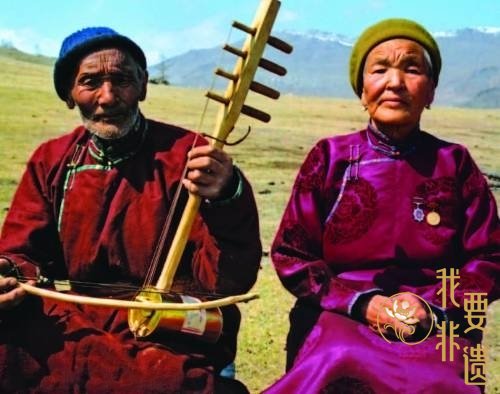

其次,对于不同地域、不同人群共同占有的非遗项目,需要合作保护。而不应破坏其完整性,以地域、人群划分成不同种类的非遗项目进行保护。这就要求打破行政区域、派别的划分,对相类似的非遗项目进行合作保护。以“蒙古族长调民歌”为例,在2008年,我国同蒙古国联合申报了世界非物质文化遗产项目,并获得通过。有专家认为,这体现了联合国保护非遗所传达的“共享”精神。非遗项目的保护,需要更加强调“包容性”,不应单纯地定义为属于某一地区、某些人群,而应是共享的文化遗传。