方言保护可借鉴非遗传承人制度

日期:2017-05-15 / 人气: / 来源:未知

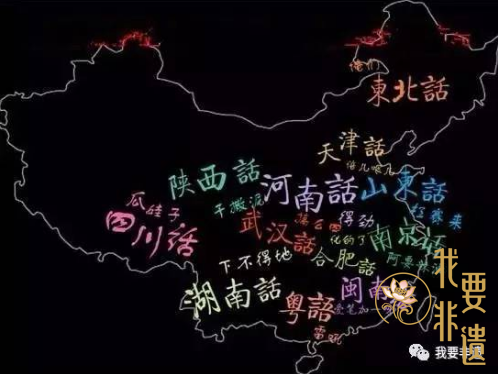

常言道,“十里不同音”。在我国,每个地方都有自己独特的方言。游子在外,一声熟悉的乡音便能唤起对故乡的思念。可在公共场合,人们也已习惯了用普通话沟通交流。近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对2002人进行的一项调查显示,62.8%的受访者会说家乡方言,65.8%的受访者认为方言包含着家乡的历史文化,50%的受访者认为50年后方言依然会存在。

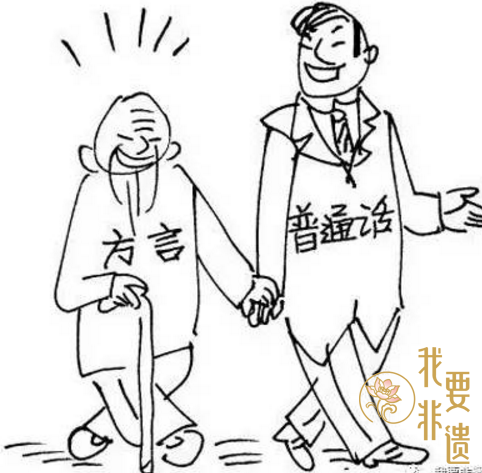

从沟通、交流、传递信息等实用性的角度来看,方言的存在确实是一种阻碍和限制,所以我们要大力推广普通话。而不管是社会学家、民俗学家以及相当一部分的普通网友,之所以赞同要保留、保护和传承好方言,更多的是站在乡音乡情乡土文化的角度来看待问题。尤其是蕴含在方言中的很多乡土文化、历史文化,往往以方言作为唯一的载体,一旦某种方言消失了,附着于其中的乡土文化和历史文化,也就随之湮灭了,再难有机会重现。所以一种方言的消失,就不仅仅是一种语言的消失,还包括传统文化、人文历史的消失。

但如何保护方言,却是一个让人倍感头疼的问题。因为从语言学的角度来说,一种语言只有被广泛的使用,才能够获得持续的生命力,一旦它不被使用了,也就慢慢失去了生命力,最终只能消失。而受到国家大力推广普通话,以及城镇化浪潮的冲击,使用方言的人在数量上长期有减无增,方言危机已经开始初步显现。尤其是随着老一辈人逐渐老去,年轻一代大量进城,而城市向来就是普通话一统天下,方言没有立足之地的所在,所以方言危机只会加剧。

怎么办?像前几天著名主持人汪涵为了保护方言,个人出资500万,当然值得肯定,但是这种来自民间自发性的方言拯救工程,是否具有可持续性,却是个问题。以笔者个人的看法,围绕方言保护问题,我们不妨借鉴目前的非遗传承人制度,上升为国家行动,由国家投入专项的资金和资源来保护方言。方言和非遗,其实有很多相似之处,我们之所以要投入巨大的资金、资源保护非遗项目,是因为其中蕴含的传统技艺、传统文化,而方言中同样蕴藏着传统文化,只不过非遗是以技能、物品等具体的形式作为载体,而方言是以语言作为载体而已。

确定一种方言的传承人之后,某个人或某个群体实际上也就充当了方言传播者和形象大使的身份,可以在工作、生活中自己使用,同时也倡导别人使用方言。同时还可以利用政府提供的资金、资源整理和创作各种方言文字、声音、影像资料,进而实现保护和传承的作用。

其实在保护和传承方面,我们也是有优势的,那就是当一个人学会和掌握了某种方言,他一生都不会忘记,这就是古诗中有“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的描述的原因。现在我们需要做的,只是把方言作为一种历史文化遗产,投入必要的资金、资源,予以关注和保护而已。

作者:管理员

推荐内容 Recommended

- “中国梦·非遗行”在历城区唐官小09-06

- 第四届中国非遗博览会会刊10-12

相关内容 Related

- 中国梦-非遗行”走进长清区平安中07-24

- 第五届中国非物质文化遗产博览会09-16

- 第五届中国非物质文化遗产博览会09-12

- 第五届中国非遗博览会主展馆内景09-11

- YY直播让非遗博览会C位出道09-06

- “中国梦·非遗行”在历城区唐官小09-06