互联网时代的非遗传承

日期:2017-06-05 / 人气: / 来源:未知

非物质文化遗产的普及和日常化推动了传统文化的复活与再现,互联网时代的到来让传统文化与现代化在时间张力上面对新一轮的冲突与融合。丰富的互联网信息资源,为传承人提供了更多机会,更有利于非遗普及和宣传。同时,传承人对互联网的接受也改变了非遗的传统形态和传承人的传承状态,一些列文化现象相继产生,这让非遗传承实践面对不同于以往的挑战。

1、文化物流

互联网的最大优势是为人们在任何地点提供无限的信息资源,这一特征产生了非遗时代的“文化物流”现象,即在互联网的影响下,非遗类型、文化符号甚至民俗从源生地流通到另一地区展示、销售或表演。

互联网的普及将各地的非遗资源搬运到传承人眼前,无时无刻不在激发传承人的创作欲望。传承人在创作前期以个人审美倾向选择参考图像,在不顾忌地域的情况下,无意中将外地的非遗“物流”到自己的作品当中,我们可以在传承人新创作的作品中看到各种地区、各种文化的图像来源。当地的传统工艺品中受欢迎的图像有可能正被运输到其他城市,即将出现在另一位异地非遗传承人的作品中。

近几年,博览会成为非遗传承人传承生活和提高经济收入的重要方式,频繁的博览会也是文化物流现象发生的重要源头。传承人通过上级推荐或手机网络在第一时间获得展会或展览信息,之后便带着他们的各式作品奔赴展场,甚至有的传承人带着作品参加海外会展活动。全国各地、各种门类的非遗产品在同一时间集中在同一场所展示,为传承人提供了销售作品的充分契机。

对于参会传承人来说,博览会为大家提供了交流学习的机会,而这种“学习”经常是对图样的借鉴,传承人会相互参考利于销售的品种学习、制作。我们可能会在内丘神码的摊位上发现东南沿海风格的年画,会在西南少数民族剪纸的摊位上发现陕北地区的剪纸花样,甚至外国风格的剪纸也“流通”到了中国传承人的作品当中,地域文化特征被忽略。对于消费者而言,展会为他们提供了极大的购买选择空间,任何地区的非遗都有可能出现在购买者家中。对于具有民俗内涵的作品,消费者并不理解其中的文化内涵,甚至不知道名称,博览会上的文化物流让非遗失去地域性的存在含义,成为单纯摆放在家中的工艺品。

2、文化同质

文化物流现象带来的一大结果就是文化同质化问题。互联网、博览会、农民迁徙等事件直接改变了非遗的传承方式,使一些在我国广泛分布的非遗类型出现作品千篇一律的面貌。传统的传承是在祖辈的指导下学习非遗技能,并在乡村生活中自觉积累与非遗相关的民俗文化知识,构成传承人“技艺”和“记忆”的双重知识体系。今天的非遗传承除了师傅传授,网络成为年轻传承人离不开的学习方式。多元化的知识对传承人开阔眼界、丰富知识体系固然有益,但若不加以正确引导,所谓的“学习”就成了不加分辨地“搬运套用”。

尤其对于传统手工艺领域的传承人,绝大多数中青年传承人都有通过在网络上寻找图像资源而获得创作灵感的经历。传承人在作品中“嫁接”网络资源主要有三种方式,一种是将其他地域或领域中的非遗图像运用到自己的作品中,两个远隔千里的文化风格经常出现在同一地点;第二种是将风景名胜等图片转化到自己作品中,我们可以看到名胜古迹在不同的技艺中被不断复刻。以上这两种现象直接导致非遗失去地域文化特征。还有一类是将古今中外的著名画作用自己的传承技艺复制,力求逼真,出现模仿学院派的趋势。以上三种非遗创作的新模式造成的共同结果,是让全国各地的非遗面貌出现同质化倾向。长此以往,外来风格被频繁使用,当地传统被弃之弊履,导致当地非遗特征淡化。在2015年“中国民间文化艺术之乡”剪纸交流展示活动中,我们看到全国27个“剪纸文化之乡”的创作中出现了类似的创作主题、相近的语言风格,一些作品几乎无法从图像上区分地域。

3、文化流变

无论古今,文化流变是文化传承和发展过程中的必然,和过去相比,今天的文化流变发生的更突然,变化速度更快,外力因素更突出。互联网信息、农民的移动都在对文化流变产生影响,文化物流引起的文化同质本身就是非遗传承中的流变现象。另外,社会风俗、礼仪、节庆类的非遗变化更为显著,对于已经成功申请非遗的习俗仪式,人们有意识地按照传统模式有序传承,而尚未进入非遗名录的习俗正在被简化。

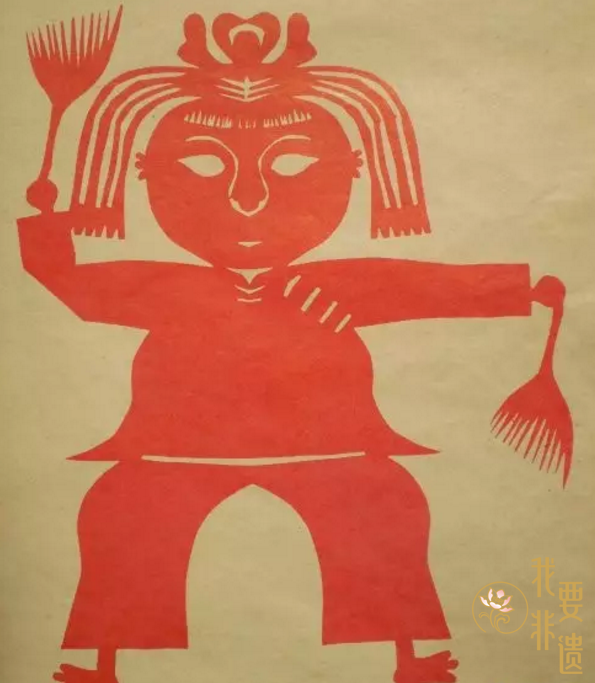

传承人对非遗的传承情况也在发生流变。传承人对“记忆”的掌握越来越少,单一的“技艺”学习让传承的完整性缺失。例如,传统陕北剪纸的很多纹样是使用在巫俗当中的:“扫天婆”挂在院中求晴免涝,“瓜子娃娃”贴在门上辟邪挡鬼,“碰头娃娃”贴在院子水缸上以祈天降雨……现在人们很少再通过铰娃娃许愿,失去民俗实用价值的剪纸演变为图案纹样出现在剪纸创作中,使制作目的、使用方法、悬挂方式发生根本变化。

很多传承人生长在乡村,现在基本都在县级以上地区生活、工作,即使掌握传统民俗也无法在城市生活中复现。农民从乡村移动到城市,让传人失去学习民俗的基本条件,新一代对非遗产生“文化陌生感”。乡村的民俗、信仰失去年轻一代的传承群体,非遗的原生环境不再,年轻人传承的仅仅是技艺,“重技艺”、“轻记忆”的事实成为非遗传承流变的一大现象。

4、文化“新”功利

传统乡村生活中的民间美术或民俗仪式具有实际的民俗功能或信仰功能,通常来说,求子长寿、招财纳福、驱邪禳灾是具有民俗功能的非遗类型稳定不变的“文化功利”主题。我们熟悉的年画、剪纸、面具、银饰、刺绣、建筑彩画等纹样都以此功利目的制作,并在民间信仰、民俗仪式、生活用品三个层面的使用中实现其价值。功利性驱使非遗被使用、传承,是非遗在原生环境中得以传承的根本动力。但是,在互联网时代的今天,科学知识被广泛普及,解决问题的渠道不再单一,即便是生活在乡村中的人们,生活习惯也越来越接近城市,非遗失去了功利性传承动力,继承便成为难题。

进入文化遗产时代,非遗传承人评选成为刺激传承的新动力,这是新时代的“功利性”。一些传承人努力取得更高级别的传承资历,为他们带来更高的荣誉、更多的展览机会、更显赫的名声地位,最终将为他们的作品带来更高的价格,这些和传承人的经济利益紧紧捆绑在一起。非遗传承人评选本身为传承非遗而设立,在个别地区这些利益败坏了非遗传承人评选的初衷,非遗传承人成为人们的利益争夺点,制造出一些列传承矛盾,真正技艺优秀的传承人难以上榜,扰乱正常传承秩序。

一些传承人的作品已经脱离开民俗生活,非遗的服务对象发生改变,因此我们应该根据传承的文化生态、传承人的传承心理创造新的文化功利,用新的文化功利价值连接传统与当下,促进非遗健康传承。这种功利性在于将非遗回归到日常化的生活当中,是具体而切身的,不能是单纯的经济收益,不能是项目化的利益刺激。

作者:管理员

推荐内容 Recommended

- “中国梦·非遗行”在历城区唐官小09-06

- 第四届中国非遗博览会会刊10-12

相关内容 Related

- 中国梦-非遗行”走进长清区平安中07-24

- 第五届中国非物质文化遗产博览会09-16

- 第五届中国非物质文化遗产博览会09-12

- 第五届中国非遗博览会主展馆内景09-11

- YY直播让非遗博览会C位出道09-06

- “中国梦·非遗行”在历城区唐官小09-06